architect 2

誰が望んだか前回 のarchitect話の続編です

architectが建築士、という日本語訳になるのはお話しした通りですが、

英語のまま分解すると archi-tect の2音に分けられます

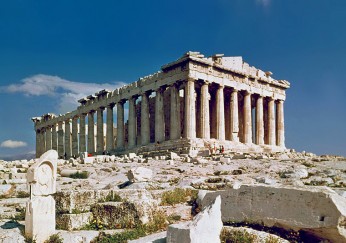

この英単語の語源は古代ギリシア語、

‘archi’の部分は古代ギリシア語で「主な」といった意味を持ち、

アーチ、という音からもわかるように橋渡しをする、というニュアンスを含みます

‘tect’の部分はテクノロジー(tecnology)、あるいはハイテク(high-tech)の音や綴りに名残を残すように、

古代ギリシア語で「技術」という意味を持ちます

つまり、語源をたどればarchitectとは、主任技術者、あるいは技術を橋渡しする者、という言葉に翻訳できます

なんて偉そうに古代ギリシア語の知識をひけらかしていますが、

実はこの話は高校1年生の時、現代社会の授業で担任の高瀬先生に話された内容をそのまま書き起こしただけです

雑談程度の話でしたが、当時から建築家になることを夢見ていた僕には印象深く記憶に残りました

それから10年以上が経ち、夢かなって建築を仕事としてみて、

建築士の仕事とはデザインと技術、さらには関わる様々な分野を横断し、総合的な判断を下すこと、

これは古代ギリシアの時代から変わらないんだなぁ、としみじみ実感します